Esta semana conocíamos la noticia de que la basílica del Sacré-Coeur (el Sagrado Corazón) de Montmartre, en París, obtenía la categoría de monumento histórico. En la legislación francesa, se trata de la figura de máxima protección patrimonial. Un blindaje legal que busca cerrar la polémica sobre un edificio erigido como un escupitajo a los más de 20.000 muertos de la Comuna de París. Y que parece frustrar definitivamente, al menos hasta que la correlación de fuerzas político-imaginarias sea otra, las extremadamente improbables pero extremadamente legítimas intentonas populares de demolerlo.

A continuación, un pequeño adelanto del libro de próxima publicación Realidad vibrante. Geografía poética contra la bulimia turística. Se trata de una constelación de tres textos que formarán parte de una sección titulada Nueve informes psicogeográficos sobre la ciudad de París para contribuir a la comisión de finalización de la prehistoria de la humanidad. Como no podía ser de otra manera estos informes obedecen a criterios objetivos y subjetivos, territoriales e imaginarios a partes iguales, porque en el terreno de la geografía poética ambas dimensiones no son más que momentos diferentes pero interconectados de la experiencia de inmersión en un lugar. En estos textos, la descripción inmediata de diferentes hallazgos ha dado pie a toda una serie de razonamientos analógicos, inducciones a partir de similitudes poéticas, que versan sobre asuntos que trascienden lo específico de París. En general, consideramos que todos ellos pueden servir para fundamentar el trabajo de una comisión para el estudio de la futura transición ecosocialista, que muchos aún consideramos que más que un comité de salvación pública ante el desastre ecológico deberá asumir esa tarea, entrevista en Marx de modo brillante, de poner fin a la prehistoria humana.

Concretamente, se publican los tres primeros de estos informes psicogeográficos, que versan sobre Montmartre, la Comuna y sus lujos, la guerra civil en Francia y en todas partes, el arte y su hipotética superación en otra cosa, la gentrificación y el turismo en una de sus zonas cero mundiales.

Informe I. Bajo el exorcismo psicogeográfico del Sacré-Coeur.

La forma de gobierno del continente de Montmartre es una república, tal y como expresa una placa a una de sus presidentas, Suzanne Denglos-Fau. Aunque ya la recogen todos los panfletos turísticos sobre uno de los barrios más turistificados del mundo, la historia del micronacionalismo de Montmartre, y sus diferentes intentonas de independencia imaginaria (la República Independiente de Montmartre, la Comuna Libre de Montmartre) merece ser recordada. Pero para constatar su estatus de proyecto fallido.

Sobre el lugar exacto en el que el amanecer del 18 de marzo de 1871 descarriló el tren de la sumisión aprendida, los soldados se negaron a disparar al pueblo, y los generales Lecomte y Clément Thomas fueron fusilados, dando comienzo a la insurrección de la Comuna de París, la reacción levantó la imponente basílica del Sacré-Coeur. Un mojón gigante de yeso blanco y petulancias bizantinas para conmemorar el genocidio de la semana sangrienta y aplastar cualquier atisbo de la rebelión socialista. Noel Ceballos describió bien el emplazamiento como un ritual o exorcismo psicogeográfico. El objetivo del monumento era expulsar de la memoria colectiva el recuerdo del primer gobierno obrero y revolucionario de la historia como si se tratara de una posesión demoniaca.

La muchedumbre de turistas que se fotografían con el Sagrado Corazón de fondo demuestra que su sombra de represión hoy apenas es percibida. Solo algunos atisbos aquí y allá recuerdan que aquí se libró una cruda batalla de la guerra de clases. Pegatinas de Louise Michel con cresta punk en el cartel informativo de la plaza que lleva su nombre. Jaulas abiertas como adornos urbanos anónimos, que quizá expresaban que los candados de la mente siempre resultan ser falsos, llamándonos a escapar de esa celda de resignación que es nuestra manera rutinaria de pensar y sentir. Y especialmente una pintada que superponía los colores de la bandera francesa con esqueletos, denunciando que todas las naciones, si las pudiéramos mirar con rayos X, esconden en sus cimientos un secreto escabroso de fosas comunes con cuerpos de pobres asesinados. Si alguna vez pudiéramos contar los muertos, como canta el rapero El Coleta, solo los días de represión de la Comuna pondrían 20.000 cadáveres de hombres y mujeres pobres en la balanza de la historia.

Los poderosos juegan a la partida del mundo con una ventaja inaudita: la vida no puede funcionar mirando a los ojos de la guerra perpetua. La energía subversiva de los mártires también se disipa, como las ondas de una piedra en el estanque. Si pudiéramos asumirlas hasta el final, las muertes de los inocentes lo harían todo irreparable. La colección de niños defectuosos que se rompen antes de tiempo y no suben a ningún cielo arruinaría toda esperanza de salvación, sea esta divina o revolucionaria. Pero sus nombres y sus voces sesgadas antes de reír todo lo que hubieran debido se pierden en el viento de la violencia. Y su eco lo amortigua una placa insonorizada de violencia a la que acabamos acostumbrados y llamamos normalidad. Y si la vida apenas logra pensar nunca en las mujeres y los hombres que la injusticia trituró hasta volverlos el abono donde nuestras instituciones hunden sus raíces, muchos menos lo piensa el turismo. Cuando se conoce lo humano y sus debilidades, poco puede reprocharse a los viajeros que vienen a fisgonear en el decorado de la bohemia cubista por el rifle telescópico de su cámara. O que buscan identificar los escenarios de la película Amélie, que se rodó en estas calles, para así maquillar sus propias historias de amor con polvo de hada sintético.

Informe II. La república fallida de Montmartre: micronacionalismos poéticos y especulación inmobiliaria.

Noel Ceballos, que tan bien ha captado el sentido psicogeográfico del Sacre-Coeur, plantea después en su texto una interpretación errónea: defiende que su efecto duró poco. “Había algo en la jodida colina que atraía a los rebeldes, los anarquistas, los blasfemos, los dinamiteros, los insurrectos, los bastardos, los dipsómanos, los desarrapados, los herejes, los maníacos, los extremistas y los muertos de hambre. Luego así es cómo Montmartre se convirtió, durante el siglo XIX, en la guarida de la única condición que sintetiza todas las anteriores: los artistas”.

El mito del artista bohemio ha sido una de las vigas maestras de los imaginarios de la modernidad. Montmartre fue su incubadora histórica, y las experiencias de sus extravagantes micronacionalismos su punto culminante. Como es sabido, hacia 1880 los bajos precios de los alquileres de las casitas rurales de Montmartre, hasta entonces una zona marginal de París, atrajeron algunas vocaciones de transgresión poética, pictórica y moral. Un puñado de jóvenes, decididos a romper tanto con el academicismo artístico y literario como con la mortaja depresiva de las costumbres burguesas, se congregaron en Montmartre para establecer un bastión donde aunar la causa de la libertad creativa y el libertinaje experiencial. Borracheras compartidas de absenta y hachís, noches en cafés, prostíbulos y cabarets, una sana competición por subir un peldaño más alto en la escalera del escándalo y un sistema multipropiedad de enfermedades venéreas: estos fueron los ingredientes con los que Montmartre cocinó su particular economía del don. Durante algunas décadas, por el material conductor de los amores, los odios, las simpatías y las enemistades de sus nuevos habitantes, circularon ideas y obras que marcarían las formas culturales del mundo entero los siguientes 100 años.

Malinowski se convirtió en uno de los padres fundadores de la antropología moderna al estudiar la institución del kula, en las islas Trobriand del Pacífico Oriental. Esta consistía en un enorme circuito de intercambio de regalos sagrados en forma de concha en el que la motivación económica era mucho menos importante que la motivación social en forma de alianzas o en forma de la reputación que los regalos generan. En aquel kula de arrabal parisino que fue el Montmartre histórico, además de ideas y obras artísticas, corría la energía motora de cualquier economía del don: una comunidad. El viejo sueño de Epicuro de aunar amistad y obsesión iniciática, conviviendo y compartiendo vida cotidiana bajo la misma parra en el mismo jardín tuvo en Montmartre y en el arquetipo utópico del artista maldito una intentona muy bella. Tras la Primera Guerra Mundial, poco antes del inicio de su irreversible decadencia, Montmartre entonó su canto de cisne tratando de institucionalizar ese estado de existencia palpitante en toda una serie de bizarros, patéticos y geniales procesos de independencia respecto al Estado francés.

Por supuesto, las micronaciones de Montmartre han carecido siempre de la más mínima seriedad política. En su inicio fueron más bien juegos que permitían, de modo divertido, ritualizar la secesión sensorial e imaginaria que ya era un hecho consumado en Montmartre en la medida en que este funcionaba como gueto del extremismo poético y cultural europeo. En 1920 la Comuna Libre de Montmartre declaró su independencia respecto a la República Francesa tras unas elecciones desvariantes donde compitieron una lista cubista, otra dadaísta, una salvaje, otra abstencionista y una antirrascacielista, siendo esta última ganadora. Jules Depaquit fue el primer alcalde de esta bonita broma colectiva. Su gobierno dotó a Montmartre de guardia rural, regimiento de granaderos, juez de paz, capitán de bomberos, un periódico que solo salía publicado los miércoles y algunas otras innovaciones, como la Feria de los Mamarrachos. En 1933 surge una nueva Comuna libre, la del viejo Montmartre, con un espíritu más pragmático, entre cuyos hitos estuvo la recuperación de las viñas tradicionales del lugar.

Los mismos vientos de independencia animaron el nacimiento de La Republica de Montmartre, fundada en 1921, uno de los primeros intentos explícitos de la historia organizar la resistencia de un barrio contra su gentrificación. Esta asociación cultural fue creada para preservar el modo de vida de Montmartre: su condición de laboratorio artístico, su sociabilidad festiva, su atmósfera rural, su derecho a la bufonada, su vida licenciosa y la premisa socioeconómica que servía de caldo de cultivo para toda aquella juerga existencial, los bajos precios de los alquileres. Y es que tras la Gran Guerra los intereses especulativos de los promotores urbanísticos parisinos vieron en la colina una presa fácil y muy apetecible para su expansión depredadora. En un esquema que después se ha repetido en todos los lugares del mundo que han acogido reductos de libertad personal y cultural similares a lo que Montmartre fue, los artistas malditos habían servido ya de tontos útiles del capital inmobiliario. La innovación cultural, incluso en sus vertientes más transgresoras, bajo el capitalismo funciona como ese tipo de varita mágica que, en unas décadas, puede convertir un arrabal cochambroso en un lugar de moda, dotado de un encanto exclusivo, con posibilidades de negocio fabulosas entre el principio y el final del trayecto.

Las resistencias que las diferentes organizaciones de artistas de Montmartre opusieron al maremoto de banalidad que subía de París no fueron del todo en vano. Hubo logros. Así, cuando se pasea por las callejuelas más alejadas del circuito turístico de Montmartre es imposible no sentir cierta envidia sana de quienes tienen el privilegio de tener su cama en alguna de esas casitas que han resistido la trituradora de la especulación, envidia de las gentes que pueden hacer de un lugar tan bello su radio de acción cotidiano. Sin duda en ese Montmartre es mucho más fácil que en la mayoría de las ciudades del mundo hacer eso que de modo entrañable nos expresó un dibujito infantil sin pretensiones artísticas en una farola, y que debería ocuparnos la mayor parte del tiempo aunque no sepamos luego hablar de ello ni mostrárselo a los demás: saltar a la comba con los latidos del propio corazón.

Informe III. El honor pictórico de la Place du Tertre.

Si Montmartre enseña algo es que el precio a pagar por mantenerse vivo ha sido tan elevado que, salvo para quien tenga una sensibilidad especial en respetar los matices infinitesimales de todo hecho social, lo más obvio es decretar el fracaso general de su República. La atmosfera de colonia epicúrea ha podido ser preservada a costa de convertir la antigua comunidad de arrebatos blasfemos de Montmartre en un inmenso prostíbulo al aire libre, donde 149 pintores sobreviven, en plazas delimitadas por el Ayuntamiento, dibujando malos retratos que los turistas se llevarán como recuerdo.

Fotografía de David Monniaux extraída de Wikimedia Commons.

Como unos días más tarde nos demostró Belleville, los procesos de gentrificación no son automáticos. En lo concreto, que es siempre lo que más importa, no están exentos de algunas maravillosas rupturas de guion. Se moldean en función de la intransigencia y la intolerancia que sepan poner en juego sus habitantes. Aquí y allá es posible levantar frágiles y valiosísimas excepciones, trincheras de duración variable, frente a la marea negra de la especulación inmobiliaria y la mediocridad turística. Pero a la larga, sin revolución que trastoque los fundamentos de nuestra gramática socioeconómica, todos estos intentos nobles terminan conformando, en el mejor de los casos, acuerdos de paz muy desequilibrados con el virus de la mercancía. Pequeñas reservas indias donde se consigue preservar una pizca de lo que se ama a costa de representarlo y exhibirlo a los visitantes de lo que ya es un zoo humano. Una obra de teatro mala y repetitiva, sí, pero que paga las facturas. Normalmente, aunque algunas de las fuerzas originales resisten en sus fortificaciones, la vitalidad magmática de un barrio bohemio sencillamente suele desplazarse a otro sitio, comenzando de nuevo el ciclo de revalorización simbólica de un lugar que tantos beneficios arroja a quién sabe aprovecharlo para hacer negocios. Los surrealistas abandonaron Montmartre y Montparnasse para instalarse cerca de los pasajes decadentes del distrito IX. Una generación después, los letristas que dieron lugar a la Internacional Situacionista escaparon al Barrio Latino. Tras los años sesenta ha sido Belleville la que ha acogido el éxodo de la rebeldía cultural. Y todo parece indicar que será el municipio de Pantin, con la operación de recuperación del Parque La Villette y la ubicación del Conservatorio y la Filarmónica, quién tomará el testigo en las próximas décadas.

En la serie Treme un respetado músico anima a Antoine Batiste recordándole que “hay honor en Burbon Street”. Su dignidad como trombonista no estaba comprometida ante la necesidad económica de tocar clichés musicales para los turistas en una de las calles más postalizadas de Nueva Orleans, algo que se volvió especialmente acuciante tras el desastre del Katrina. Sin duda, hay también honor en los pintores de la Place du Tertre. Y como tras 150 años de revoluciones fallidas no se puede achacar a nadie debilidad revolucionaria, cada uno solventa el chantaje entre el dinero que debe conseguir para llegar a fin de mes y el miedo a ir a la cárcel del mejor modo que puede. Pero precisamente no existe mejor refutación de la tesis de Noel Caballero sobre el fracaso del exorcismo psicogeográfico del Sacre Coeur que la deprimente cadena de montaje de retratos al aire libre instalada en la Place du Tertre, símbolo amargo del triste final de la aventura de Montmartre.

Y es que solo una lectura muy superficial del proyecto de “restauración del orden moral” que literalmente presidió las obras del Sacre Coeur sobre la colina de Montmartre puede entenderse en un sentido religioso, incompatible con la lujuria, la vanguardia pictórica, la experimentación con drogas, o el exceso vital. El recuerdo más peligroso que había que extirpar de la Comuna de París no era el anticlericalismo ni la relajación de las costumbres. Era lo que en esta había de impugnación de las leyes básicas de la física socioeconómica moderna. Que tienen su centro de gravedad en la autocracia de un mercado sin ataduras, puesto al servicio de la acumulación sin fin de dinero, que para sobrevivir obliga a monetizar y mercadear con absolutamente todo. También con la creatividad, la poesía, la sensualidad, los ensueños y las manías más íntimas y rupturistas de la psique personal y colectiva.

A su manera, el capitalismo siempre hizo suya la apreciación del filósofo anarquista Herbert Read cuando afirmaba que para no estancarse toda sociedad debe asumir ciertos riesgos y admitir una porción de herejía, pues las innovaciones siempre nacen de un puñado pequeño de individuos excéntricos que agitan y violentan la rutina y la tradición. Montmartre sirvió de prototipo territorial para un tipo de herejía tolerada que después se volvió común, la del artista como revolucionario cultural. Y que ha alcanzado su paroxismo en la funcionalidad neoliberal de los museos de arte contemporáneo, donde la heterodoxia más furibunda no solo es permitida, sino que es premiada y financiada como un semillero de ideas frescas que inspirarán nuevas formas de obtener beneficios.

Solo la victoria de la Comuna de París podría haber asegurado un desenlace diferente para Montmartre. Porque con ella, en concordancia con el nuevo orden socioeconómico que inauguraba, se hubiera impuesto un nuevo régimen de organización simbólica, que tan hermosamente prefiguraron alguno de sus protagonistas como Gaillard y Pottier bajo la idea de lujo comunal. Lo mismo vale para todos los Montmartres que vinieron después a imagen y semejanza del original. Solo la Comuna, mediante la cobertura colectiva de las necesidades básicas y la reducción paulatina del tiempo de trabajo, hubiera evitado que el caudal de rebeldía poética y antropológica que confluyó en Montmartre se hubiera topado con el dique insuperable del mercado.

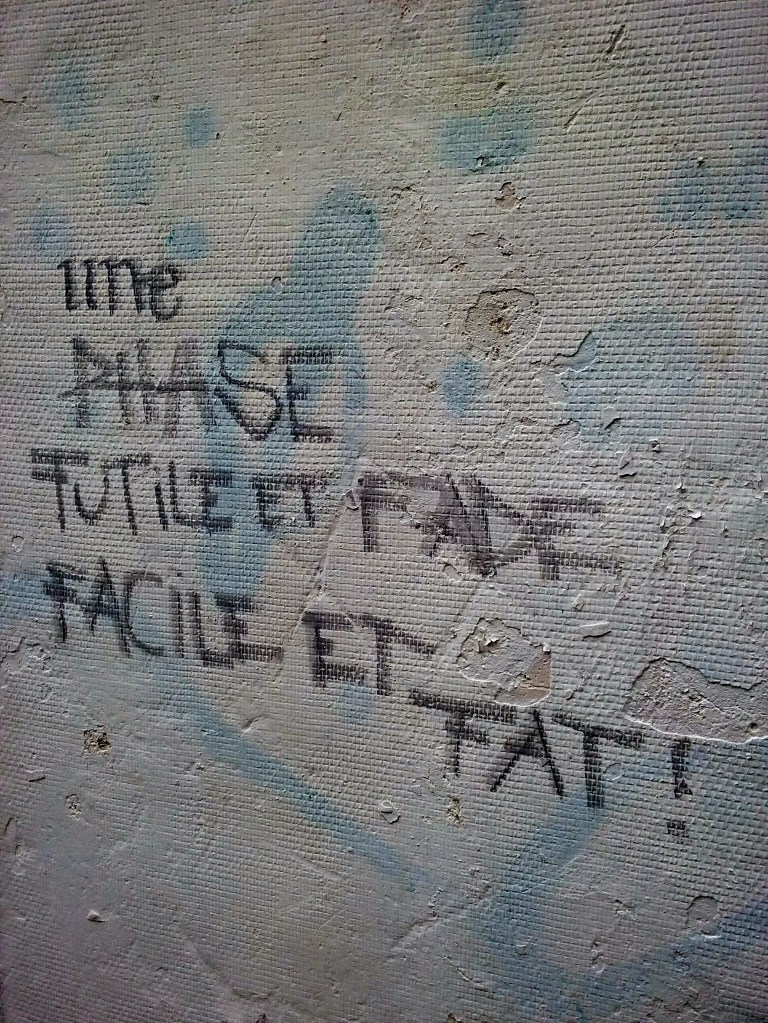

“Une phase futile et fade facile et fat”. La frase la encontramos escrita en una pared del barrio como un suspiro anónimo y triste. Sí, Montmartre está pasando por una fase trivial. Y así seguirá mientras Montmartre siga siendo “la colina del arte antisistema”, y por tanto la promesa de lujo comunal siga incumplida. Esta consistía en extender, como querían la Federación de Artistas de la Comuna, y después Morris, Kropotkin, los surrealistas o los situacionistas, la palabra «arte» mucho más allá de esos asuntos que suelen concernir al arte. “Incorporar no sólo la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también las formas y los colores de todos los objetos, e incluso el arreglo de los campos para la labranza y el pastoreo, la gestión de las ciudades y de nuestras carreteras de todo tipo; en una palabra, extenderla a todos los aspectos externos de nuestra vida”[1]. Cuando el arte no se pierde en una revolución que reorganice los tiempos y las certezas colectivas, permitiendo a la poesía reintegrarse en la vida cotidiana de todas y todos, degenera finalmente en una fábrica de suvenires. Donde antes había innovación y vértigo, hoy hay llaveros y camisetas. Que el ejemplo de la República fallida de Montmartre nos sirva al menos para tener siempre claro que la tarea del lujo comunal, que balbucearon los communards, no solo no ha terminado. Es que casi no ha empezado.

[1] William Morris citado por Kristin Ross (2016) Lujo Comunal. Madrid: Akal, pág.43