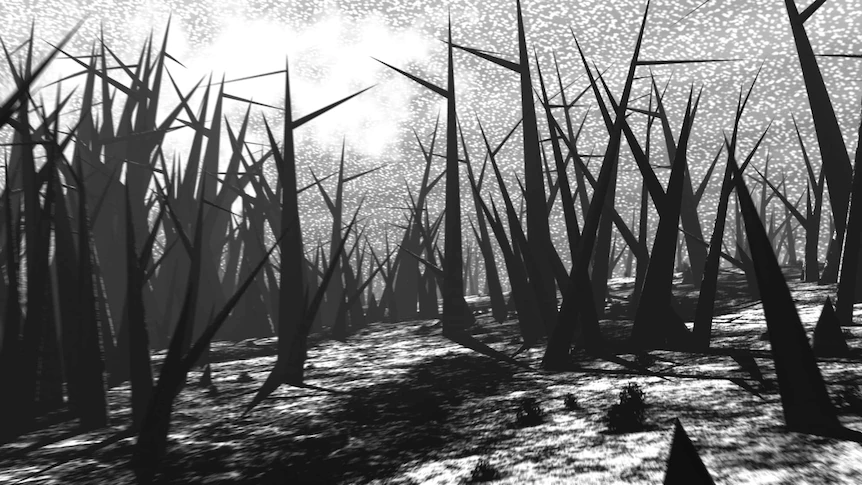

Siempre me ha impresionado cuando el Parque Tierno Galván me recibe por la llamada Puerta del Sur, tras subir y bajar la larga rampa que da acceso al parque. Para hacerlo hay que atravesar el rocódromo-pasarela, y dejar atrás la Gran Chimenea. La Gran Chimenea es un mástil oxidado de reciente construcción, que recuerda la época en la que nuestro mundo navegaba a vapor. En él, Madrid se pone de puntillas como queriendo agarrar en vano un cachito del cielo. Aquí ya está concentrado, como veremos, todo el espíritu del lugar. El rocódromo-pasarela es una mole de cemento geométricamente acongojante. Un prisma triangular erguido, agujereado por una circunferencia lateral y afiladamente extraño. Para la imaginación, una suerte de Stonehenge de una vieja civilización tan intergaláctica como megalítica. Una ruina abandona de seres extraterrestres de una Edad del Bronce que pudieran viajar por el espacio sideral y tuvieran aquí su espaciopuerto. Al pasar por el quicio de su enorme portal sientes que penetraras en un terreno de ritos perdidos, que hace mucho que dejaron de ser practicados, que hace mucho que dejaron de ser comprensibles, pero que han cargado el lugar de una sutil electricidad estática. De una energía difusa desparramada por viejos y feroces sacrificios. Holocaustos ejecutados para aplacar la ira de unos seres que si no eran dioses se les parecían mucho. Un lugar, en definitiva, que señala el umbral de un desnivel de poder tan inmenso que solo se podía tolerar mediante la brutalidad.

En otras ocasiones, la imaginación resbala en otra dirección. Y siento que estas dos moles erguidas en la entrada oeste del recinto del parque son advertencias. Indicaciones para asustar y alejar del lugar a los curiosos y a los intrusos. Algo similar a la semiótica nuclear que han encargado crear a algunos antropólogos, para con ella diseñar señales de advertencia que eviten que en un futuro muy lejano se excaven los cementerios de residuos nucleares. Instalaciones que deben ser concebidas como signos de horror y muerte inmediatamente evidentes para personas que, dentro de miles de años, quizá han perdido todo contacto con nuestras lenguas vivas y nuestra cultura.

Una vez cruzado el quicio inquietante de la Gran Chimenea y el portal del rocódromo, a un lado del camino está el promontorio del planetario. Al fondo, a menos de medio kilómetro, el anfiteatro del parque.

Oficialmente, el planetario funciona como un centro de interpretación. En este caso, lo que se intenta explicar es ese yacimiento arqueológico total, tan portentoso como insondable, que la noche excava todos los días en nuestros cielos. ¿Y que son las estrellas sino trozos de vasijas y herramientas hechas de luz, más antiguas que ningún otro fósil del tiempo geológico? Tan antiguas que muchas ya no existen aunque podamos verlas. Tan antiguas que intentamos con ellas descifrar el orden profundo del que estamos hechos. Pero hay otra función extraoficial del Planetario. La de un puesto de vigía. “¿Qué es el Planetario de Madrid sino un balcón desde el que otear suplicando un rescate en esta isla desierta?” Lo escribí hace muchísimos años. El cielo, especialmente el estrellado, es nuestro mar más innavegable. Después de descreer en Dios, es imposible asomarse a él y no sentirse en una balsa a la deriva. Sin que lo sepamos, los madrileños no venimos hasta aquí solo a ver un pase de cine documental sobre el cosmos y sus misterios en un formato envolvente. O a pasar una mañana de domingo educativo con nuestros hijos pequeños. También subimos a una colina imaginaria para encender una hoguera que quizá nos permita, un día, dejar de ser náufragos. Los catalejos de monedas que bordean el parque acentúan esta sensación de peñasco insular perdido y alejado de cualquier ruta de navegación.

El anfiteatro del parque, como todos, es un semicírculo de gradas que adoran y apuntan a un altar central. Pero viéndolo en perspectiva, alineado con la chimenea y la puerta Sur, también tiene algo de muelle de carga y descarga para esas naves con forma de luna creciente que un día llegaban hasta este rincón de la galaxia. Las cúpulas del cine Imax y del propio Planetario, su arquitectura de iglú muy exótica respecto al edificio medio madrileño, contribuyen a alimentar este brote imaginativo de un espaciopuerto abandonado, ruinoso, donde en un tiempo mítico se desarrollaban contactos peligrosos entre nuestros antepasados y visitantes lejanos. Y ni siquiera follar en la oscuridad del parque en una noche de invierno con una antigua novia, en uno de esos chutes de amor que siempre es una ilusión incluso cuando es sincero, y siempre es real incluso cuando miente, sirve para curar esa nostalgia inconfesada de ser los hijos únicos del universo. Tan hijos únicos que somos mucho más que huérfanos, porque nuestro padre y nuestra madre no han existido jamás.

Esta sensación de náufrago soñando un rescate se me hizo muy viva una mañana de otoño, en 2019, mientras jugaba con mi hijo Marcos Lautaro en una visita al parque. Durante algunos segundos me picó ese miedo que es tan constante desde hace –mientras escribo esto- nueve años, y tan desconocido para alguien que no sea madre o padre: el miedo a no poder asegurar su felicidad. El miedo a no poder ser escudo firme para los dolores que vendrán. La certeza de saber que a veces ni la palabra más honesta y buena ni el gesto más valiente y preciso podrán hacer algo con su escalofrío y su sufrimiento. El espaciopuerto está cerrado. Nadie puede abrir sus compuertas. No iremos a ningún cielo. Tu tampoco, mi hijito. Sabía al engendrarte que esta era la letra pequeña más atroz de todas. No hay escapatoria. Aunque todo este parque transpire fuga, el sistema de seguridad de la realidad es infranqueable. Seguiremos aferrándonos fuerte a nuestros SOS como lamparitas que iluminan un radio muy pequeño de luz en medio de una oscuridad casi absoluta.

Nos queda algo que no es una pura fe sin pruebas, porque tenemos muchas pruebas. La apuesta de que merecerá la pena haber pasado por este mundo con nubes y helechos, sabores y colores, pájaros y globos, amigos, enemigos y amantes, emboscadas de besos tan deseadas como imposibles, canciones y juegos, acertijos y placeres, dudas, sábanas limpias, chapuzones, chistes y cuentos, tardes y mañanas de victorias desapercibidas. Como esa misma mañana, que fue muy discreta, que no tuvo otra épica que la que yo ahora exagero en palabras, pero en la que sin darnos cuentas recolectamos ricos tesoros de minutos que eran como fresas silvestres. Y en esta nuestra isla desierta llamada La Tierra nos sobran argumentos para concluir que los tesoros son más numerosos que la arena de la playa y las jaurías de estrellas que de noche nos hieren de vértigo.

Postescriptum

Llevaba un tiempo desarrollando esta interpretación poética del planetario como espaciopuerto abandonado cuando un par de búsquedas de internet me llevaron al libro Acercamiento profano al arte sagrado, de Manuel Ayllón, arquitecto del parque, en la que encontré la siguiente declaración de intenciones: “El hombre, desde tiempos inmemoriales ha configurado espacios que fueran el reflejo de su fe en una ordenación suprapersonal. Estos espacios, lejos de mediatizarle, le potencian en la parte más noble y auténtica que todavía conserva: la parte moral, intelectual o espiritual».

Al parecer, el Parque Tierno Galván es un silabario masónico repleto de símbolos que codifican su doctrina y facilitan la iniciación en ella, “mostrando el camino”. Numerosos blogs contienen lo esencial: todo el conjunto, desde la chimenea de acero hasta la cantidad de farolas, responden a la numerología masónica, con su obsesión por los números impares y sus múltiplos: el tres, el cinco y el siete. Una chimenea de siete veces siete metros divida en cinco cuarteles. Una puerta monumental de 33 metros (la edad de Cristo). Cinco farolas a cada orilla de la pasarela, tanto en su versión corta como larga (que simbolizan las dos vías del conocimiento, el de la intuición y la reflexión). En teoría, el conjunto del parque responde en un mapa al cruce de dos ejes que apuntan a coordenadas geográficas pseudo-sagradas: uno conecta el Real Observatorio Astronómico con el Cerro de los Ángeles (candidato a centro geográfico de la península ibérica). El otro, la antigua ermita de Santa Cruz, en el barrio de Atocha, con Jerusalén. Justo en el umbral de la Puerta del Sur hay un suelo ajedrezado, similar al suelo de baldosas de los salones masónicos. En lo alto de la Gran Chimenea, hasta que un graffiti lo ha tapado, podía leerse la inscripción A la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.

Prisioneros de la gravedad, náufragos de la condición terrestre. Una pulsión vertical que nunca conseguirá despegar, un deseo de cielo que jamás se podrá satisfacer, aunque cada ciertos años convenga volver a intentar tomarlo por asalto: eso es el ser humano. Son muchos miles de años construyendo mecanismos compensatorios que nos permitan soñar que nos elevamos. Pirámides ancestrales, como las de Giza, y esa otro Giza moderno que es Cabo Cañaveral, como afirmaba Mumford. Templos antiguos en lo alto de colinas para estirar un poco la capacidad humana y observatorios astronómicos modernos que también se elevan sobre el suelo para hacer exactamente lo mismo. Religiones que prometen salvar algo eterno que llaman alma de la materia corrupta de nuestros cuerpos sublunares y pseudoreligiones como la masonería, que repiten el esquema buscando iniciarse en la eternidad a través de la escalinata que ofrece el orden geométrico. Fantasías de espiritualidad y fantasías transhumanistas y fantasías de colonización espacial.

Afirma Santiago Alba Rico que tenemos dos raíces: una es una úlcera de la que huimos pero que no nos podemos arrancar: nuestro cuerpo frágil, doloroso, necesitado de cuidados y de vínculos, y al final mortal. Otra es una lejanía, hacia la que vamos pero que no podemos alcanzar, y que tienen en las estrellas su símbolo supremo. Yo, como Jorge Riechmann, y como canta Nacho Vegas, me adscribo al partido de los que no quieren viajar a Marte. De los que prefieren frenar la marteformación de la Tierra que emprender la utopía imposible y trágica de terraformar el planeta rojo. Pero este trozo de Madrid, que es el Parque Tierno Galván, me recuerda que incluso en un Reino de la libertad ecosocialista la úlcera de nuestro naufragio jamás se podrá curar.