El trazado de las calles de Santiago de Chile, que como muchas ciudades de fundación consciente sigue el molde bastante ajustado de un plano damero, es un tablero de ajedrez maldito, con las reglas amañadas, que anega casi todos sus barrios. Y donde casi nunca puedes convertirte en reina, porque la última fila solo es la primera de muchas más. Una de las últimas tardes del año 2007, aprovechando las largas horas de luz del diciembre austral, llegué al final del tablero de Santiago por el Este, caminando hasta el final de la calle Irarrázaval, que se convierte en la Avenida Larraín, y ésta en la Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, que termina siendo un camino de tierra que desemboca, ya en el mismísimo talón de los Andes, en el hogar de niñas Las Creches: un centro para criar a chicas de entornos sociales de riesgo separadas de ellos por los Tribunales de Familia. Sin duda, una moraleja simbólica cruel sobre las posibilidades que ofrece Santiago para que los peones se transformen algún día en Damas.

Mi penúltima noche en Santiago, en un viaje del año 2009, caminé de madrugada junto a mis amigos durante varias horas para ir desde La Bandera, al borde la autopista de circunvalación de Américo Vespucio, donde habíamos organizado un bingo-cena para recaudar algo de dinero para unos compañeros presos, hasta el final de San Bernardo, justo al borde de la metrópolis, donde celebraríamos mi fiesta de despedida, porque no pasaban micros (autobuses). Había recorrido muchas veces antes las periferias en autobús. Al cruzarlas de madrugada, a la lenta velocidad del paso humano, con esa escasez de farolas y coches que hace de las poblaciones un interminable istmo de emboscadas abandonadas entre penumbras, el tablero de ajedrez de Santiago se me antojó una prisión de máxima seguridad que no estaba hecha de celdas, sino de sonambulismo, tanto nocturno como diurno. Y en la que sin embargo y contra todo pronóstico era posible despertar, como tan bien ilustró al mundo el estallido social chileno de octubre de 2019.

Escribía Benjamín Subercaseaux sobre esta regularidad del plano santiaguino que en él que todo está previsto topográficamente, “semejante a un hall donde los muebles estuvieran distribuidos en filas rectangulares, falta el confort de la intimidad y la sensación de hogar que comunican los rincones íntimos y las plazoletas, de las calles oblicuas y sus perspectivas inesperadas”[i]. Lo que unido a la edificación de baja altura confiere a Santiago de Chile la impresión de ser un enorme desierto de monotonía psicogeográfica salpicado de vergeles y oasis que, como los batallas de los rastas que cantaba Kortatu, no se pueden encontrar en los mapas. Pasearlo exige la disposición mental de un tuareg enviado por su pueblo como avanzadilla de reconocimiento a un desierto desconocido, donde fuera vital para la supervivencia memorizar bien las fuentes de aguas subterráneas, los pastos y las gargantas rocosas al abrigo de las tormentas de arena. Que Santiago funciona bajo un modelo de oasis que salpican un territorio yermo es algo que no carece de arraigo en el inconsciente popular. En la plaza Yungai una inscripción habla de esta literalmente como un oasis.

Dos rasgos propios de la idiosincrasia urbana de Santiago contribuyeron a sedimentar la impresión de que la ciudad es un conglomerado de desiertos. Uno de ellos son las animitas: pequeños monumentos funerarios esparcidos por todas partes. En Santiago la muerte no está recluida y apartada en el sótano o el desván urbanístico de los cementerios intentando mantenerlo todo inconexo. A diferencia de mi barrio en Móstoles, donde un hombre pudo morir apuñalado 100 metros calle arriba a la misma hora en que yo me peleaba febrilmente contra la marcha de un amor, y todo pasó sin que nada uniera entré sí esos puntos, en Santiago las cruces de las animitas cosen con pequeños remiendos los acontecimientos terribles y los lugares. Intentan así los santiaguinos zurcir y tapar los agujeros por lo que el tiempo muestra su brutal insolencia desnuda, al menos en sus tejidos y fibras más dolorosos. A efectos de un paseo, las animitas de Santiago son una advertencia constante de la fragilidad consustancial. Un recordatorio del hecho de que todo pueda romperse de golpe, como el desierto recuerda su peligrosidad en los cadáveres de otros viajeros.

Otros rasgo de Santiago que trae impresiones de desierto son las jaurías de perros abandonados y asilvestrados, que encajan bien con el espacio mental que uno ha hecho a los chacales. En algunas poblas, para salir de casa, es necesario hacerlo portando palos largos que permitan espantar a los perros salvajes que dominan ciertos descampaos y que es imprescindible cruzar.

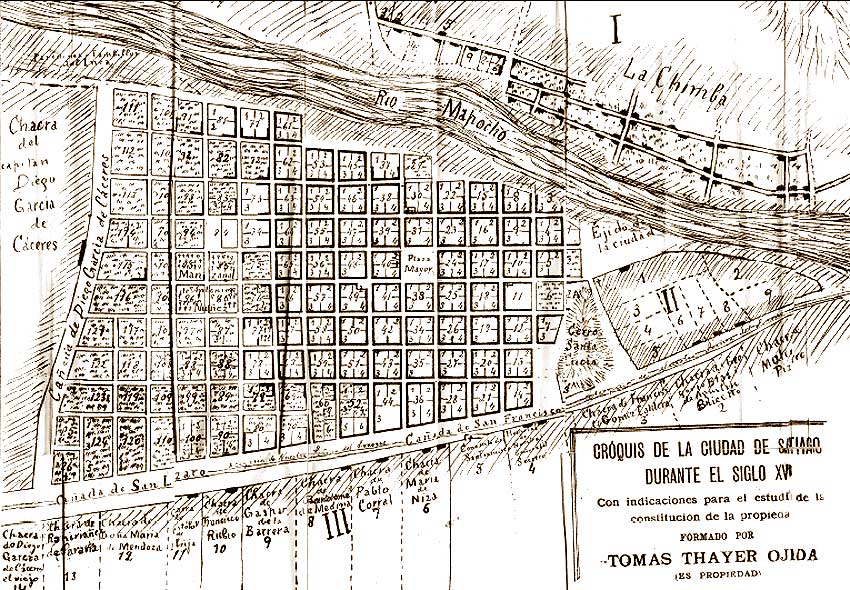

Hay, no obstante, algunas zonas menos inclementes. El río Mapocho cruza la ciudad, como una línea de demarcación serpenteante entre comunas que pone el tablero de ajedrez entre paréntesis. Pero lo hace demasiado al norte como para poder funcionar como la cuenca simbólica de la vida urbana, cumpliendo más bien la Alameda con esa atmósfera fluvial alrededor de la que toda ciudad necesita acomodarse. Quizá por ello el Mapocho más que un efecto llamada genera un efecto desvío: a diferencia de otras ciudades, donde pareciera que el rio atrae a las personas como si sus paseos fueran afluentes de su caudal, cuando uno toma un rato la ribera del Mapocho pronto se siente expulsado, como un brazo del río que tuviera que seguir un cauce diferente para llegar al mar. Esta impresión psicogeográfica la representaba bien un mural dibujado en la pared del Mapocho, donde este se extravía hacia algún lugar lejano.

En otros puntos el recuento insomne de ovejas urbanas en forma de manzanas sucesivas se ve súbitamente interrumpida por montañas aisladas, como enormes pirámides naturales solitarias que los geógrafos y urbanistas santiaguinos denominan con aciertos los cerros isla. Hay 26 por todo el Valle Central. Los dos más famosos y céntricos, el Huelen y el San Cristóbal, comprimen y arrugan las calles entre su masa desafiante y el rio, dando lugar a bonitos pliegues, como Bella Vista, o el triángulo psicogeográfico que, desde plaza de Italia, conforman el Cerro isla Huelen, la Alameda, y el Parque Forestal.

La dictadura geométrica se rompe también en algunos puntos menos explicables, que cobran por ello un atractivo tendencioso para el paseo. Uno de ellos es la zona norte del barrio Italia entre Parque Bustamente y los alrededores del hospital El Salvador. Otro, mucho más pequeño pero mucho más célebre, es el barrio Concha y Toro, entre la Alameda y el Barrio Brasil: un espacio declarado Monumento Histórico Nacional, construido por capricho de Doña Teresa a imitación de una ciudad europea que había visitado en su juventud, con callejuelas curvas y cortas, Doña Teresa era viuda de Enrique Concha y Toro, un potentado enriquecido con el negocio minero durante la segunda mitad del siglo XIX y propietario de los terrenos que forman el barrio. La plaza de la Libertad de Prensa tiene algo de enorme equis marcada en el plano de Santiago a la espera de que lleguen mentes nuevas capaces de resolver este tipo de ecuaciones. De momento, el cine chileno suele recurrir a este lugar como uno de sus escenarios favoritos.

Por supuesto también es una excepción el centro, la Comuna de Santiago, donde alrededor de la zona de Huérfanos, Ahumada y la Plaza de Armas la cuadrícula de las calles presenta otro microclima emocional muy diferente. La edificación en altura, la peatonalización comercial, el turismo y los anzuelos que intentan pescarlo, los edificios gubernamentales y los monumentales, y la franquicia urbanística que el capitalismo instala en todos los centros del mundo (mismos negocios, mismos comportamientos, mismas personas sin hogar descorchadas por rebaños despiadados de rebajas), aporta un tipo de densidad social suficientemente concentrada como para ser inabarcable. La atención se dispersa aquí en las miles de combinaciones posibles en la que se puede apostar en ese casino. Es un ajetreo de los sentidos que, sin remediar la soledad, puede parecerse en algo a la compañía. Pero el fin del desierto no implica el fin de la hostilidad. Casi ningún centro de una gran capital resulta hospitalario porque el sistema socioeconómico que lo rige es compulsivo, aparatoso y despiadado. El de Santiago quizá lo es un poco menos. Aquí el corazón de la ciudad se deja sentir como una arritmia especialmente ansiosa por imponer una normalización agradable al crimen en curso.

Otra excepción al desierto es Yungai y el barrio Brasil, en el occidente de la ciudad histórica, donde los vecinos, agrupados para defender su barrio del proceso de gentrificación en marcha, han logrado reforestar sus vínculos comunitarios hasta dar a algunas calles y plazas la espesura social de una huerta mediterránea. Donde un buen cuidado político de esa agua fresca y valiosa que es la vecindad ha permitido cultivar, a pesar de la amenaza de la desertificación neoliberal, la fruta carnosa del amor y del juego, negocios agradables como hierbas aromáticas, el frescor de la fiesta común y la sombra acogedora de una amplia compañía. Curiosamente, como ocurre con El Dragón del barrio madrileño de La Elipa, también en el barrio Brasil la identidad vecinal se ha construido alrededor de una serie de columpios. Revisitándolo en 2022, caí en la cuenta de que el mural que te recibe entrando en la plaza que da nombre al barrio por la calle Huérfanos representaba el equipamiento de juegos infantiles del parque: un conjunto de esculturas- lúdicas diseñadas por Federica Matta, hija del pintor surrealista Roberto Matta, que representan toda una serie de símbolos de la identidad chilena (la Cordillera, los volcanes, el Cerro Santa Lucía, un iceberg) pasados por un tamiz onírico. Que los parques infantiles son uno de los nudos esenciales que tejen lo mejor de nuestras sociedades es una verdad tan evidente como ninguneada. Militar en la defensa de los columpios fantásticos de tu vecindario. Cuidar el lugar donde juegan tus niños, y cualquier otro niño que pase por allí sin tener que pagar nada, mimándolo también imaginariamente. Y hacer de esto la bandera de tu pertenencia al mundo. Pocas actitudes colectivas concentran más promesa ecosocialista que esta. Los barrios orgullosos de sus columpios públicos, que además revisten el juego infantil de fabulaciones, son un trocito de utopía real que si demuestra algo, como dice la célebre canción chilena, es que la vida que vendrá será mejor.

Fotografía de Alberto (Chamo) Rojas.

Mi barrio, Ñuñoa, no escapaba al paisaje psicogeográfico desértico. Un desierto amable, sin duda. Quizá un desierto florido en analogía con el maravilloso fenómeno de floración que ocurre en el desierto de Atacama los años lluviosos bajo el influjo de El Niño. El mismo nombre de Ñuñoa proviene de la flor del ñuño, una florecilla amarilla que los invasores españoles encontraron en abundancia en los campos de la actual Ñuñoa[ii]. Su amabilidad la explica la configuración histórica y sociológica de la comuna, un nicho para clases medias profesionales que suelen demandar cierto confort urbano a su triste manera de concebirlo (seguridad, limpieza y maquillaje urbanísticos en forma de árboles y plantas) y además contar con la suficiente fuerza política para lograrlo.

Con todo y ello, aprendí a trazar rutas llevaderas, de oasis en oasis por los barrios del desierto de Santiago. Algunos fueron hallazgos efímeros. Otros paradas frecuentes, donde a la conciencia le gustaba remansar su flujo. Mi manera de caminar Santiago consistía en construir pequeñas presas provisionales con algún detalle maravilloso, o sencillamente peculiar, que potabilizaran y refrescaran los pensamientos y las emociones.

Me servían para ello algunas plazas secretas en Nuñoa, escondidas dentro de manzanas sin ningún previo aviso, como la de Enrique Bunster, donde se puede tender una trampa a esa parta de ti más distraída. La fuente de Neptuno y Anfitrite, en la punta norte donde comienza el cerro Welen, en el cruce de Victoria y Merced, que siempre he sentido como una rosa de los vientos colocada en el centro psicogeográfico exacto de Santiago. Una fosa común de hojas, entre Providencia y Ñuñoa, que en su momento no fotografíe y nunca pude volver encontrar. El Mercado de la Vega, donde me gustaba comer apiñado en sitios populares muy pequeños, rodeado de espléndidas chirigotas gastronómicas de verduras frescas, frutas copiosas y carnes y pescados rebosantes, cómodamente sentado sobre esa sensación paleolítica de seguridad que despierta en nuestro cerebro reptil la constatación de la abundancia. La mezquita As-Salam, traspapelada, bella en su desubicación civilizatoria, tan lejos de la Meca que quizá en ella la conexión mística se experimenta con cierto jet lag. Una palmera tan alta que quería tocar con sus hojas una canción en las teclas de piano del infinito. En la esquina de la Avenida Sucre con General José Artigas, esta palmera me ha dado las sensación, aunque no sea cierta, de ser el árbol urbano más alto del mundo. Su aislamiento, sin otros árboles ni edificios cerca, acrecienta este ensueño solo violentado por una extraña cruz que también se eleva vertical como un cohete sobre una estructura de palos. Pareciera que la cruz y la palmera estuvieran compitiendo en una carrera espacial que dirimiera el vencedor de una Guerra Fría que nadie había detectado aun. Un árbol calendario, en la Avenida de Irarrázaval, cuyas hojas eran capaces de medir con precisión la ambigüedad del tiempo. Una pequeña Área 51 en el jardín de una casa cerca de Plaza Egaña: una bonita muestra de que en toda casa que sea humana late algo como un incidente Roswell en potencia, algo que pueda levantar una polvareda de bibliografía delirante e inspirar a los niños coordenadas fantásticas, como un puerto espacial en el cráter del Monte Olimpo, o un planeta que no conozca el día, y siempre se viva bajo la noche estrellada. Dos torres con reloj, cuyas agujas no marcaban el tiempo sino el espacio: el de la Iglesia de San Francisco y el de La Bolsa. La calle Estrella Solitaria, cuyo nombre me pareció inusualmente poético para un callejero de la civilización occidental. Incluso cuando descubrimos que era una referencia nacionalista a la bandera chilena, llamada estrella solitaria, símbolo del Estado unitario de Chile, la calle no consiguió desprenderse de ese tonalidad melancólica que hace de las estrellas uno de los objetos más tristes del cosmos si pudiéramos otorgarles un alma. Las estrellas son la soledad del aporte absoluto, la entrada sin salida, lo más parecido a la chispa creacionista. Fuentes de energía y luz, y por tanto de cualquier forma de vida imaginable en nuestras regiones de la materia, que se consumen a sí mismas sin que nada ni nadie pueda jamás aproximarse. En la misma línea, La Aldea del Encuentro no rebajó su poder de sugestión aunque después descubriéramos que se trataba de un centro cultural, que sin puede albergar actividades interesantes, pero sin duda siempre por debajo de las aldeas del encuentro que nos merecemos. La estación del Mapocho, que quizá por una analogía con los emigrantes que poblaron Santiago llegando en tren, siempre me ha dado la sensación de ser el principio de la ciudad. Y muy cerca de casa, como primer trago de frescura antes de empezar a andar cualquier camino, estaban burgués y proletario, dos gatos casi idénticos, quizá gemelos, uno callejero y otro doméstico, a los que le gustaba pasar tiempo juntos a pesar de estar despiadadamente separados por una ventana. Junto con mi amiga Cristina de Benito, con quién compartía estancia estudiantil en Chile y también casa, los apodamos así porque nos gustaba pensar que si las sociedad de clases debía ser destruida, y a ese quijotesco empeño dedicamos en Chile una parte importante de nuestro empeño, era porque está impedía el amor en el sentido fuerte de la experiencia. Por supuesto el amor erótico, pero con más insidia también el amor fraternal.

Comentando el efecto desierto de Santiago con un taxista, me señaló que desde hacía unos años empezaba a percibirse un cambio de tendencia, y proliferaba la construcción de altos edificios de apartamentos. Lo cual era cierto. Mi propio barrio estaba asolado por decenas de obras bajo este patrón. Pero esto proceso distaba mucho de suponer el principio de un reverdecimiento urbanístico de Santiago. Conocí uno de estos edificios nuevos por dentro, visitando a una amiga: son fortalezas cerradas. Cámaras acorazadas en forma de torres de varias decenas de pisos, donde uno solo puede convertirse en un carcelero obsesivo, vigilando y castigando la virginidad y la honra de sus promesas cautivas. Cuando volví en el año 2022, estas fortalezas avaras habían tomado urbanísticamente la ciudad, especialmente Santiago Centro, pero no solo. Hasta el punto que el concepto de “gueto vertical” ya se había convertido en un tema central del discurso público. Me alojé en uno de estos edificios durante mis primeros días de viaje: para entrar era necesario varias claves digitales (en el portal, en la puerta del apartamento) y pasar por unos tornos. Pero toda la ciudad estaba enfermando de bunkerización. Hasta el punto en que las concertinas se habían convertido en un elemento naturalizado del paisaje urbano. El desierto de Santiago se está transformando, ya no en el plano poético sino en el plano material, en un campo de trincheras y un fractal de cárceles donde uno no sabe bien si es guardia o prisionero. El apartheidismo como fase superior del neoliberalismo. Y el estallido social de 2019 seguramente no ha hecho más que agudizar esta tendencia, ante el aumento de la inseguridad y la dejación de funciones de una policía cada vez más odiada y cada vez más corrupta. El nuevo gobierno y la nueva constitución popular tienen ante sí muchos retos. Pero no es uno menor lograr de revertir este bucle infernal de encierro y miedo mutuo que hoy corroe Santiago.

[i] Benjamín Subercaseaux (1946) Chile o una loca geografía. Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, pág 139.

[ii] René León Echaíz nos cuenta esta historia en su trabajo «Ñuñohue»: «los conquistadores españoles avanzaron con don Pedro de Valdivia por el río Mapocho hacia arriba, buscando explorar los territorios del entorno a la comarca donde se funda Santiago del Nuevo Extremo, en 1541. Llegaron a unos terrenos de gran belleza y fertilidad, cuyos tranquilos campos se extendían hasta las faldas de los cerros de la Cordillera de los Andes. Allí se internaron por entre los matorrales, apartándose de la ribera del Mapocho. Les llamó de inmediato la atención una enorme cantidad de florcitas amarillas que se movían al viento, por todas las extensiones de estos territorios. Cuando los europeos consultaron a los indígenas que acompañaban la expedición por el nombre de estas flores, ellos contestaron que eran «ñuños»». René León Echaíz (1972) Ñuñohue. Historia de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina. Buenos Aires: Francisco Aguirre